「六角堂」聖徳太子創建の寺院で花道「池坊」発祥の地。春は枝垂桜の名所

聖徳太子が創建した寺院で六角形の本堂が特徴的。正式名称は頂法寺。花道「池坊」発祥の地としても知られている。

「六角堂」の写真ギャラリー

六角堂の概要

六角堂は京都市中京区にある天台宗系単立の寺院で正式名称は頂法寺(ちょうほうじ)です。

西国三十三所第十八番札所として知られ、本堂が平面六角形であることから通称「六角堂」と呼ばれています。「木造毘沙門天立像」「池坊専好立花図」が重要文化財として指定されています。

聖徳太子が創建したと伝えられる寺院で、822年には嵯峨天皇の勅願所となりました。

古くからここが京都の真ん中と呼ばれ、境内には「へそ石」が残されています。

また、この地は花道家元「池坊」発祥の地としても知られています。

六角堂へのアクセス

六角堂はJR京都駅と京都御所の中間にあります。

JR京都駅から市バスで約15分、地下鉄烏丸御池駅から徒歩で約5分です。

六角堂 撮影のポイント

[タイミング]

・桜の見頃は例年3月下旬〜4月上旬

[光の条件]

・六角堂と桜は南側、東側からの撮影(午前中順光)

[拝観時間]

・午前6時〜午後5時(無料)

六角堂境内

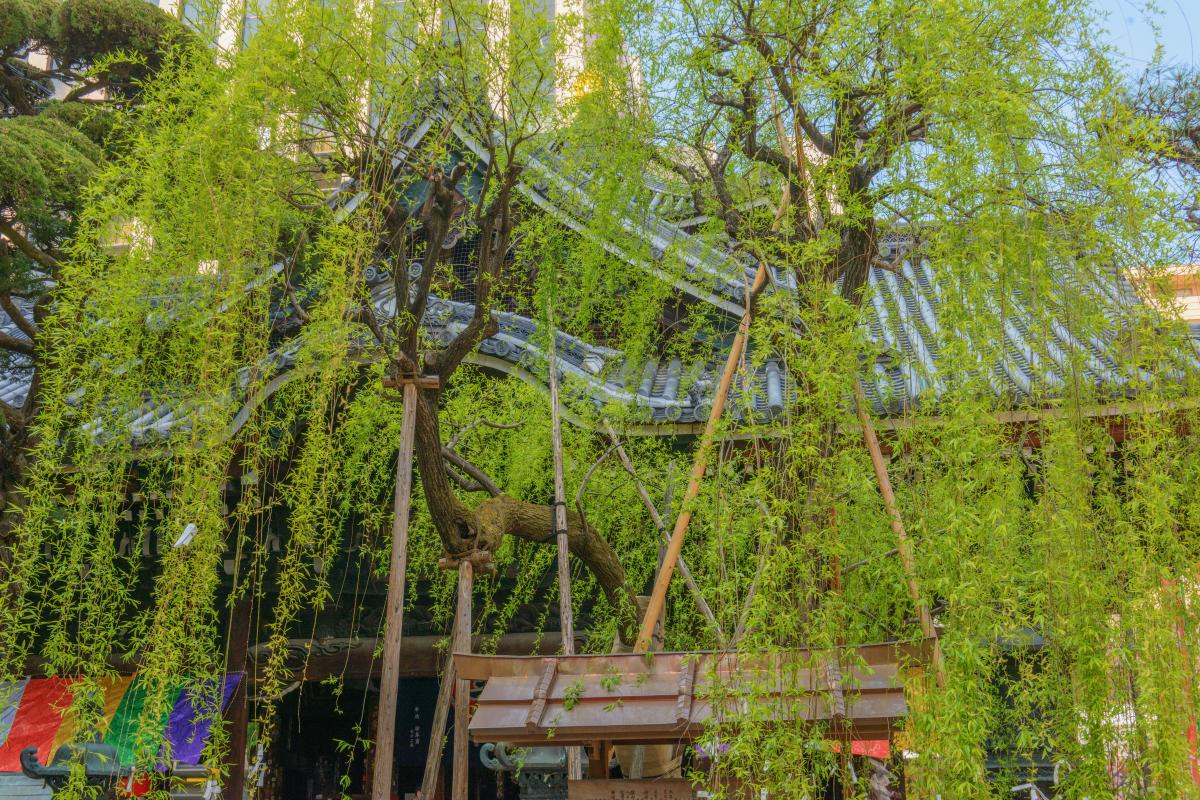

六角堂の前には大きな柳の木があり、美しい新緑を見ることができました。

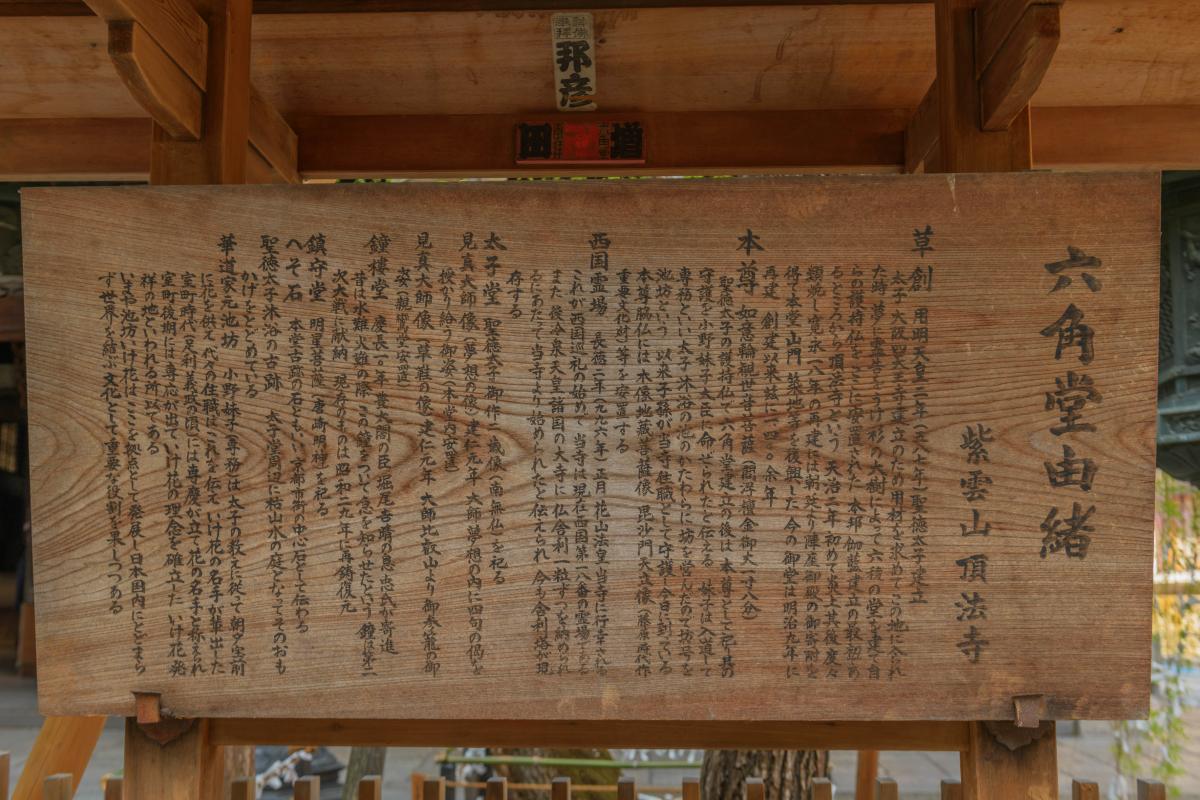

「六角堂由緒」

六角堂の由緒が記載されています。この寺院(頂法寺)は聖徳太子建立と言われています。

「六角堂山門」

六角堂の周辺はビルが多い場所になっています。

山門から中に入ります。参拝時間は設けられていますが、参拝料は無料となっています。

「山門と本堂」

山門の正面に立つと、奥には本堂(六角堂)が見えます。

「へそ石」

六角堂のあるこの地は京都のほぼ中央に当たるということで、人体にたとえて「へそ石」とも呼ばれています。

「六角堂御幸桜」

六角堂御幸桜の由来は、長徳2年(996)、花山法皇の六角堂の御幸により西国三十三所観音巡礼が始まったことを受け、花山院前内大臣が六角堂の桜を見て読んだ「世をいのる春の初めの法なれば君か御幸のあとはありけり」から名付けられたものです。

六角堂御幸桜は早咲きの桜で、いちはやく京都に春の始めを告げてくれます。

「若い桜」

六角堂の横には小さな桜が植えられていました。次の世代に繋げるために植えられた桜でしょう。

「桜と柳」

六角堂境内の様子です。

六角堂のしだれ桜

桜に近づいて広角レンズで撮影。周囲がビルなので桜で画面が埋まるようにして、できる限りビルが映らないように撮影してみました。

桜の手前側には人が多いですが、桜と本堂の間は時々人がいなくなるので、このような写真を撮ることができます。

「六角堂としだれ桜」

六角堂の建物は単体で見ると大きいのですが、周囲に高層ビルが多いため、写真で見ると小さく見えます。

午後2時半ごろの撮影。桜の隙間に太陽が入りました。

「高層ビルとしだれ桜」

京都駅と京都御所の中間付近にある六角堂は周囲に高いビルが多いです。しだれザクラの周辺は狭いので広角レンズで桜に寄って撮影するようになります。

この写真は焦点距離16mmです。これでも桜全体を入れるのは難しいですね。超広角・魚眼レンズで挑戦してみるのも良いと思います。

「柳」

六角堂はしだれ桜と柳の両方を撮影可能です。新緑の柳も美しいので、桜だけではなく柳にもレンズを向けてみると良いですよ。

六角堂 アクセスマップ(地図)

撮影スポット情報

| 項目 | Data |

|---|---|

| 名称 | 六角堂 |

| ふりがな | ろっかくどう |

| 住所 | 京都府京都市中京区六角通東洞院248 |

| 駐車場 | 有 / 有料 : 寺院に隣接の駐車場有り |

| トイレ | 有 |